Intervista a Luca Scarlini, autore e interprete de La famiglia Singer

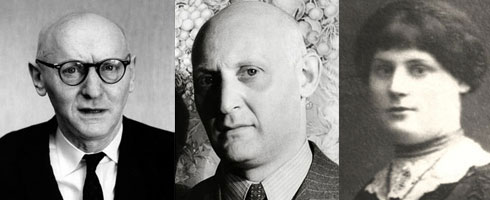

A partire dalle vicende personali e dalle opere dei fratelli Singer – Isaac, premiato con il Nobel per la letteratura nel 1978, Israel e Esther, conosciuta come Esther Kreitman – si intrecciano l’incessante avanzare della Storia, la forte consapevolezza delle proprie origini ebraiche (pur spostandosi tra l’Europa e gli Stati Uniti, continuarono tutti a scrivere in lingua yiddish) e la capacità di renderle culturalmente emblematiche lungo l’arco del Novecento, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Abbiamo raggiunto telefonicamente Luca Scarlini, autore e interprete della conferenza-spettacolo La famiglia Singer, programmata martedì 10 giugno al Teatro Franco Parenti. Ad affiancarlo sul palco due maestri della scena italiana, Anna Nogara ed Elia Schilton.

Cosa avvicina il suo carattere esuberante e il suo linguaggio ironico alla storia dei Singer, scrittori ebrei negli anni del nazismo?

I primi a scrivere delle pagine alquanto ironiche, se non dichiaratamente comiche, furono gli stessi Isaac e Israel. Yentl – The Yeshiva Boy di Isaac, per esempio, è un racconto straordinario: agli inizi del Novecento una giovane donna, pur di studiare la Torah – all’epoca vietato alle donne – si traveste da uomo, e compie un percorso estremamente complesso. L’eredità ebraica è segnata dalla tragedia della Shoah, ma ha prodotto il meglio dell’umorismo: dall’universo yiddish e dalle personalità come Woody Allen deriva la comicità del Novecento. Nel 1990, Sergio Quinzio, in Radici ebraiche del moderno (Adelphi, 1990) studiava l’impatto dell’ebraismo sulla modernità, passando da Walter Benjamin fino a Groucho Marx. Personalmente, sono interessato alla storia di una famiglia di scrittori: vivono più o meno le stesse esperienze all’interno di un mondo complicato come quello della diaspora ebraica dell’Est Europa nel Ventesimo Secolo, ma ognuno reagisce raccontandole in modo diverso.

Su quali elementi e su quali suggestioni si soffermerà la sua messinscena?

Tutte le narrazioni dei Singer lavorano su alcuni momenti specifici della vita collettiva: tra le opere, ho selezionato i passaggi che raccontano i matrimoni. Perché rappresentano, non soltanto nella tradizione ebraica, il momento della crisi: le maschere crollano, a favore di un improvviso emergere di rancori e problemi. I fratelli scrivono ossessivamente di matrimoni che finiscono in modo molto diverso da come ci si sarebbe aspettato: quello che dovrebbe essere il momento di maggiore adesione a una certa ortodossia, porta invece a esplosioni di tutt’altro genere. A mio parere, è un elemento interessante per raccontare una realtà sociale che questi autori descrivono a distanza di molti anni – Isaac racconterà negli USA un mondo yiddish da cui era lontano da decenni, e al quale resterà fedele tutta la vita. Ciò che mi interessa di più è la loro capacità di lavorare su elementi della quotidianità, e di scardinarli radicalmente. Due sono i temi che, fondamentalmente, emergono dalle loro storie: l’adesione alla tradizione e il rifiuto in forma o di dolore e insofferenza personale, o di azione e quindi rivoluzione. Ne Il blasfemo, uno tra i tanti racconti firmati da Isaac, un ragazzo, a forza di far domande sull’esistenza di Dio, si ritrova a gestire un bordello a Varsavia: per quanto si possa essere ortodossi e votati al rispetto delle regole, non si mai può impedire alle contraddizioni di esplodere.

Quali insegnamenti può offrire la cultura yiddish del Novecento?

L’ebraismo orientale ha dato al mondo una sorta di fiducia nella fantasia, che caratterizza tra l’altro il mondo dei chassidim, mistici ebrei con una visione coloratissima della religione. Certe figure fondamentali dell’Est hanno cambiato l’iconografia del Novecento, come ad esempio Marc Chagall: i violinisti sui tetti, le spose che volano sono stati utilizzati in tanti contesti diversi, ivi compresa la pubblicità. È stato detto che il Surrealismo, senza questo elemento ebraico, non si sarebbe sviluppato allo stesso modo: è stato come una sorta di grandissima iniezione di visionarietà nel mondo iconografico di inizio secolo. Lo yiddish è una lingua che la Shoah ha distrutto, ma che ha prodotto una letteratura estremamente articolata e importante, con tanti autori significativi. Non molti hanno avuto fortuna in Italia – lo stesso Isreael è stato riscoperto da poco – e tanto altro rimane ancora da tradurre e scoprire, ma questa visionarietà mi sembra una delle chiavi fondamentali dell’eredità della tradizione ebraica orientale; e i percorsi di lettura dentro le opere dei fratelli Singer sono stati sviluppati insieme ad Anna Nogara ed Elia Schilton.

Dei tre fratelli, Esther è la figura meno conosciuta: il suo spettacolo le darà voce?

Esther Kreitman, autrice di due romanzi e di una raccolta di racconti – è la prima dei Singer a scrivere – è uno dei personaggi chiave nella storia della famiglia: provenendo da una realtà in cui le donne non avrebbero potuto studiare, ispira un personaggio rivoltoso come Yentl. Isaac le dedica, inoltre, un capitolo nella raccolta di racconti autobiografici Alla corte di mio padre, in cui la protagonista non vuole sottostare ai dettami della tradizione della famiglia ebraica. Il matrimonio combinato ad Anversa con un tagliatore di diamanti fu per lei una disgrazia totale: da lì avrebbe cercato una propria via, trasferendosi a Londra e raccontando, in maniera diretta e violenta, la sopravvivenza all’interno di un ambiente patriarcale in cui la donna non contava niente. Il suo primo romanzo (1936), venne pubblicato in Italia con il titolo censorio Deborah: in yiddish uscì invece come La danza dei demoni, dove questi ultimi rappresentano coloro che costringono la protagonista alle nozze.

LA FAMIGLIA SINGER

Isaac, Israel ed Esther Singer

Un progetto di Luca Scarlini

con Anna Nogara, Luca Scarlini, Elia Schilton

10 Giugno @ Teatro Franco Parenti

Doppia replica h. 18.30 / h. 21.30

Informazioni e prenotazioni: o2.59995206

Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14, 20135 Milano (MI)

Lascia un commento